О творчестве и притворстве

Илья Имазин (31/08/2020)

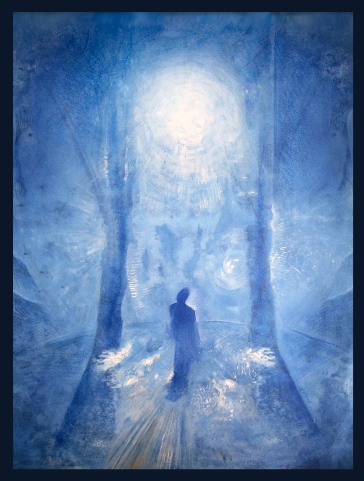

В. Кротковский. Храм в зимнем лесу, 1992.

Он думал о творении, твари, творчестве и притворстве…

Борис Пастернак Доктор Живаго

Дорогой Илья!

В недавнем письме ты спрашивал, осталось ли в моей памяти что-то важное и примечательное, что имело бы отношение к жизни двух ростовских поэтов, о которых мало кто знает и судьба которых так занимает тебя, – Леонида Струкова и Вени Кротковского, – я ведь был шапочно знаком с обоими. Они вышли из разных поколений – первый родился в конце 1940-х, второй – в 1974-м или 1975-м. Мне неизвестно, появлялись ли они вместе еще где-то, кроме нашей с тобой переписки. Они были разные, и, даже если бы им однажды довелось встретиться, диалог мог бы и не состояться. Я имею в виду диалог, как его понимал Мартин Бубер, т.е. не нуждающийся в словах, но соединяющий Я и Ты сущностной связью, которая возникает лишь при установлении дистанции и различия. Так вот, я не уверен в возможности такого диалога между ними. Но то, что ты упомянул их вместе, для меня знаменательно, ибо такие непохожие друг на друга Леонид и Веня олицетворяют тот Ростов, которого уже нет и больше никогда не будет.

Я рад вознаградить твой непраздный интерес лаконичным воспоминанием о Вениамине Кротковском и – что особенно ценно – подаренным мне автографом его юношеского стихотворения.

Пару лет назад ты опубликовал заметки о «кротком кроте», и в них предположил, что, окончив школу, он отправился к матери в Тбилиси, поступать в университет. Я вынужден опровергнуть твою гипотезу.

Мы встретились с Веней зимой 1993 – 1994 гг. в Москве. Ты не поверишь: он учился тогда на первом курсе Института горного дела имени Скочинского и обретался в Люберцах, где в его распоряжении имелась маленькая, но, что было редкостью, отдельная, пустая, как скит, – стол, стул, кровать, вешалка и стопками на полу книги, книги… – квадратная комната в общаге. Не помню, кто нас познакомил и где. Была непрерывная круговерть: всё перемешивалось в едином котле мегаполиса (алхимическом тигле, как модно было выражаться), все пересекались со всеми. Не важно, где. То тут, то там.

Помню один из тех зимних дней. Снег сыпал мелкой крупой, и мне почему-то подумалось, что иудеи, которых Моисей водил по пустыне, именно такой мелкий снег приняли с голодухи за манну небесную. Природная аномалия наложилась на коллективную галлюцинацию, так и родилось всем известное чудо… Мы забрели на чай в мастерскую к некоему художнику; тот отчаянно бедствовал, и всем пытался продать или подарить свои полотна, даже нас, молодых охломонов, вознамерился отблагодарить за принесенную скудную провизию невразумительной супрематической иконой, созданной из необычного материала – силиконовой имитации черной и красной икры. Пришлось отбиваться от бесценного подарка, стараясь при этом не обидеть сверхчувствительного творца, – задача не из легких. Потом мы зашли в книжную лавку, точнее, избу «19 октября» в Первом Казачьем переулке близ станции метро Полянка. Словно применяя ко мне придуманный им тест, Веня спросил, лукаво улыбнувшись: какую из множества разложенных в избе книг, большинство из которых нам были не по карману, я рискнул бы украсть. Вероятно, мой ответ не разочаровал его, и он разговорился, кое-что сообщив о себе. Я узнал, что живет он в Люберцах уже пару лет. Поступил в Горный, ушел со второго семестра в академ по состоянию здоровья (выцыганил липовую справку), затем восстановился и уже второй год бездельничает на первом курсе, делая вылазки в студенческую и богемную Москву, где чувствует себя, как рыба в воде. «А иногда, – добавил он, – как рыба в ухе». Что имелось в виду, я не понял. Веня также рассказал, что в Ростове у него квартира, которую он сдает, деньги от аренды очень выручают, а в Тбилиси живет мать, и ее он не видел уже несколько лет, но все никак не соберется съездить проведать.

После избы-читальни мы долго гуляли. Прошлись по Тверской, поболтались по Новому Арбату (чудовищный Калининский проспект!), выпили по чашечке кофе на Старом Арбате, совались в букинистические лавки – не купить, а так, поглазеть, – и много говорили о литературе. Веня читал тогда «Доктора Живаго». Он вспомнил эпизод, в котором доктор, думавший в полудреме, лежа в лесных зарослях, «о творчестве и притворстве», случайно подслушал заговор против похитившего его вождя партизан Ливерия. Живаго вознамерился разоблачить «подонков партизанщины» и предупредить о грозившей опасности человека, который разлучил его с семьей и сделал невольником. «Занятно, – поднимал Веня палец вверх, – что в имени партизанского главаря читается слово “свобода”, хотя для доктора Ливерий был как раз губителем свободы. Или, напротив, Ливерий освободил его от опостылевшей семьи, преданность которой доктор безвольно имитировал, от мучительной двойственности и тяжести выбора? Получается, Живаго то и дело втягивался в совершенно чуждую ему, не свою жизнь, притворяясь активным участником событий, уносивших его от чего-то главного и сущего, что не смогло осуществиться в его судьбе, но прорвалось, выплеснулось в прекрасных стихах».

Рассуждая так, Веня замедлил шаг возле «Дома книги», но сворачивать в него не стал, а потопал дальше к магазину «Мелодия».

«Ты помнишь, – спросил он меня, резко обернувшись, – то место в романе, где Живаго в разгар боя стал стрелять на поражение и ранил юного белогвардейца, решив, что ему, доктору, в час смертельной опасности положено быть на стороне партизан? А потом, незаметно переодел раненого неприятеля в одежду убитого партизана и тайно выхаживал свою жертву. Когда он был собой, настоящим? Когда стрелял или когда спасал и исцелял? Я знаю, что ты ответишь: когда сочинял стихи…»

Я молчал, лишь изредка кивая, а он распалялся так, будто роман Пастернака задевал его за живое.

«Почему он не остался с Ларой, не удержал ее, не разделил с ней жизнь и смерть? Потому что все уже было написано, творческий потенциал израсходован и оставалось только притворяться, а с Ларой он притворяться не мог. Она нужна была ему лишь для того, чтобы дописать стихотворный цикл! Хотя это, конечно, само по себе немало. Зачем он с таким трудом вернулся в Москву? Чтобы снова начать мимикрировать, приспосабливаться, спариваться, размножаться – и так до самой смерти, до самоуничтожения!»

«Это ужасный роман! – заключил Веня. – И самое страшное в нем не то, что поток сокрушительных исторических событий ломает хребты и судьбы, а то, что человек, способный на подлинное творчество, призванный Творцом и сопричастный Творению, предает себя и внутренне соглашается на притворство!» В категоричности и прямолинейности, с которой Веня рассуждал, то ускоряя шаг, то резко оборачиваясь, когда я отставал, было особое юношеское обаяние. Он был экспрессивен, порывист, «буря и натиск», все как положено. Он, в прошлом кроткий крот, теперь докапывался до сути, по крайней мере, ему так казалось.

– Это очень важная для Пастернака двуполярная шкала, – продолжал он. – На одном ее полюсе притворство, приводящее к духовной гибели, на другом – творчество, или, как в стихотворении «Август», «чудотворство», сулящее сопричастность и бессмертие. В этом вся драма Пастернака – в потребности творить и необходимости притворяться, – и, пожалуй, вся драма той большой литературы, которую эпоха переплавила в «советскую литературу», захватив подлинные таланты в заложники, как Ливерий Живаго. Литература оказалась распята между творчеством и притворством или даже потворством тому, что это творчество уничтожает. Вот ведь беда!

Он улыбнулся пафосу произносимой им же речи, вдруг услышав свои проникновенные реплики как бы со стороны. Похоже, его смутила собственная серьезность, и он прекратил витийствовать. Сказал только, что два эпизода из романа было бы здорово иллюстрировать. Во-первых, лунная ночь, затерянный в снегах дом, и Живаго, оторвавшись от стихов, выходит на порог, тревожно прислушиваясь к вою волков, что подбираются к его одинокому становищу. Во-вторых, Живаго идет через поле, в котором брошен урожай и жутко расплодились мыши-полевки, идет по серым мышиным потокам, слыша под ногами хруст и писк…

Я перебил его лишь один раз, спросив, не кажется ли ему, что строка «Жизнь прожить – не поле перейти» слишком проста, даже примитивна, для такого большого поэта, как Борис Леонидович Пастернак.

Весной я с нашим московским знакомым физфаковцем Митей Аникановым навестил Веню в Люберцах и увидел его квадратную общажную комнатку, которая существенно дополнила Венин образ, уже сложившийся в моей голове. Помимо вышеупомянутых предельно скудных деталей интерьера, казенных и ничего не говорящих об обитателе, и наряду с многочисленными книгами, сложенными повсюду аккуратными стопками, мое внимание привлекли развешанные на стенах картины. Первая висела перед самым входом в Венины апартаменты в общем боксе с туалетом и умывальниками. На ней в примитивистской манере поверх темно-бурого фона были изображены ярко-рыжие горизонтальные стрелки в виде острых лисьих морд, направленные в противоположные стороны. Одна указывала на Венину дверь, вторая – на выход из бокса. Очевидно, Веня обозначил векторы своих ежедневных перемещений: утром из комнаты, вечером – в комнату. Изображение грешило подчеркнутой небрежностью, а может быть, представляло собой сознательную имитацию неумелого детского рисунка.

В самой комнате висели две работы, выполненные более искусно. Над кроватью, стоявшей у окна и заваленной книгами, располагалась компактная, тщательно выписанная и покрытая лаком композиция в духе «Охотников на снегу» Питера Брейгеля. Называлась она «Отшельник в снегах». На ней был запечатлен довольно упитанный мужчина в зимнем тулупе с посохом в руке и вещмешком за плечами. Его темно-коричневая фигура терялась среди вечных бледно-голубых сугробов. Прямо напротив двери по центру висело большое квадратное полотно «Жнец», напоминавшее ранние композиции Марка Шагала. На нем был изображен в контражуре во всю высоту картины – ноги попирали нижнюю планку самодельной рамы, голова упиралась в верхнюю – молодой человек без лица в старинном костюме изумрудно-зеленого бархата. Его затемненная фигура, обращенная к зрителю, обозначала вертикаль, и позолоченная закатом линия горизонта, пересекаясь с ней, образовывала крест, разделявший изображение на четыре равных квадранта. Расставленные в стороны руки опирались на горизонт, точно на парапет; ими был намечен ромб, который взгляд продолжал мысленно прочерчивать к нижней вершине – носку выставленной вперед левой ноги. Вене удалось создать интересную зрительную иллюзию: нарисованный им молодой человек одновременно стоял, опираясь на подобие ограды за спиной, и шел по пшеничному полю, разрезая его своей фигурой, словно ножом торт, на две части. Справа от него колосилась пшеница, слева поле уже было выкошено. Я догадался, что левая часть поля – это прошлое, а правая – будущее. Скошенная пшеница символизирует на Вениной картине прожитое, т.е. уже пройденную молодым человеком часть жизненного пути, а колошащаяся пшеница справа – еще только предстоящее, неизведанное, то, что вызревает впереди...

От того визита в моей памяти остались только картины. Я не запомнил, о чем шла беседа, вероятно, потому что завершилась она сколь необязательным, столь и неизбежным студенческим возлиянием. Болтали, главным образом, Веня и Митя. Я молчал и долго рассматривал полотна. Взгляд переплывал из зимы в урожайное лето и из лета в вечную зиму. «Отшельник или жнец?» – спрашивал я себя. Кем в этой жизни решит стать Веня и кем стану я? Или каждый из нас будет попеременно то одним, то другим? Или будет нащупана золотая середина между этими крайностями? В этом и заключается задача? Найти свою точку баланса между затворничеством и жаркой жатвой жизни… Мысли, подобающие возрасту, с характерной поляризацией, привычка к которой с годами сходит на нет.

Веня собирался съездить на родину в Ростов – проверить, в каком состоянии содержится съемщиками его квартира, и посетить лекцию по феноменологии Эдмунда Гуссерля на философском факультете Ростовского университета – там тогда еще преподавал знаменитый идеолог русской гуссерлианы Виктор Молчанов. Под конец беседы Веня стал очень настойчиво, навязчиво даже уговаривать нас с Митей поехать с ним, но такой возможности в тот момент, увы, не было. Наш солидарный отказ заметно огорчил его – на пару минут он надулся неуместной детской обидой. Думаю, свое дело сделал алкоголь. Возможно, в ту пору Веня сильно, почти болезненно нуждался в компании. Мы, слегка поддатые, спешили на последнюю московскую электричку, и он, прощаясь, вручил мне и Мите по автографу своих стихотворений.

«Постарайся сохранить, – посоветовал мне Митя уже в электричке. – Похоже, наш Вениамин решил завязать с творчеством. В последнее время он направо и налево делает друзьям и знакомым (а их у него пруд пруди) подобные подарки. Разумеется, это единственные экземпляры. Венины стихи и рисунки уже наводнили Москву! Его акварель видели даже в кабинете помощника депутата Московской городской Думы. Скоро у самого Вени ничего не останется, все растранжирит».

В нашем мире от творчества отказаться легче, чем от притворства, подумалось мне. Мелкий и сбивчивый Венин почерк разобрать было непросто, пришлось поломать голову, расшифровывая его рукопись. Я не раз задавался вопросом, почему именно я получил от него это стихотворение, – уверен, сделанный дарителем выбор не был случаен. И почему именно со мной он захотел обсудить роман Пастернака, оставивший у меня двойственное и в целом прохладное впечатление?

Позднее я встретил Вениамина Кротковского в «Эйдосе» (чудесный, к слову сказать, книжный магазин). Встреча вышла мимолетной, мы оба спешили, беседа не склеилась. Осенью того же 1994 года я по собственному почину без предупреждения нагрянул к нему в Люберцы, но Веня уже успел отчислиться из Горного института, и в его комнате поселился другой обитатель. Обстановка осталась та же, тот же аскетический дух и самый минимум мебели, но теперь книг почти не было, только стопка учебников по физике на подоконнике. Зато на стене напротив входной двери по-прежнему висел «Жнец». Вероятно, эта картина, написанная на грубой мешковине, пришлась по вкусу новому жильцу, и тот не стал убирать ее. Я извинился за вторжение и еще раз внимательно рассмотрел аллегорический автопортрет переходящего жизнь, как поле, поэта и художника...

Текст подаренного мне стихотворения отправляю тебе, дорогой Илья.

Вот и вся история.

Твой Даниил

***

Вздохом любви,

Хрипами смерти,

Арфой травы,

Флейтой в концерте –

Стих мой звучал,

Вверенный чуду.

Мотив созревал

Во мне за минуту.

Я иду внутрь,

В логово ночи.

Знаете, сударь,

Дорогу короче

В радужный рай

К песням и трелям?

– Давай, выбирай,

Дорогу разделим!

Но я ухожу.

Пусть превратится

Прежняя грусть

В бред очевидца.

Пусть будет так

Или иначе:

Медный пятак

Взяв наудачу,

В поле шагну –

Злаки раздвину,

Но подверну

Прежде штанину, –

Его перейти

Вряд ли удастся –

Смерть впереди.

Может, остаться?

Выждать? Недолго?

Нет! Не поможет!

Эта уловка

Страданья умножит.

Потом холода,

Да снежные бабы.

Дорога пуста,

Сплошные ухабы.

На грани зимы

Доступные мне

Цветы Хохломы

В подарок весне,

Назначив в лесу

Последнюю встречу,

Я преподнесу

С торжественной речью.

Грот уголка

Губ, и Усмешка

Вздымает бока

Земляного орешка.

Разрозненный мир,

День траура или

Парадный мундир

Леса нацепили

По случаю лета?

И сомкнуты веки

Лесного поэта –

Темно, как в орехе.

Вязнет нога,

Почву взрыхляет

Носок сапога.

Земля оседает,

Медленно тая,

Форму былую

Свою принимая –

Совсем не земную.

Это – лишь Я.

Остальное – условность.

Есть капли дождя,

И их невесомость,

И дальний маршрут –

Дорога до дома.

Оконченный труд

И смерти истома.

Дорога туда,

Откуда обратно

Приносит вода

Кровавые пятна.

Последние публикации:

Райнер Мария Рильке. Давид поет Саулу –

(22/02/2022)

Жизнь, хрупкая как одуванчик… –

(04/02/2022)

Форель зимой –

(18/01/2022)

Гора и мышь, или Мнимые уроки прошлого –

(22/12/2021)

Герман Мелвилл "Мальдивская акула" –

(30/11/2021)

Срок годности –

(22/11/2021)

Ничевоки –

(09/11/2021)

Жила-была женщина-комната… –

(20/10/2021)

Прищепка и прыщик –

(23/09/2021)

Будь Клеопатры нос чуть-чуть короче… –

(10/09/2021)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы