РОЗА ВЕТРОВ В МОРЕ ПОЭЗИИ. Поэтические течения модернизма. Дадаизм как смена вех

«Придут иные времена, взойдут иные имена». Эта фраза – концовка, а не начало. И взята она из стихотворения Е. Евтушенко, написанного аж в 1963 году. В сущности, это афоризм, которому, в общем-то, не дано устареть. Евтушенко большинство своих наиболее удачных стихов составлял вокруг таких вот ударных фраз, обрамляя их более-менее подходящим словесным орнаментом. Еще более ударная фраза, фраза-эпоха, это моментальный снимок-фрагмент из поэмы «Братская ГЭС», давно всеми забытой. Фраза такая: «Где стоял ты, Стенька, возле палача, – абитуриентка пляшет ча-ча-ча». И сама поэма, и даже «лесенка» под Маяковского, в 1963 году чрезвычайно зажигательно смотревшаяся, а сейчас ввиду характера статьи мы при цитировании ею пренебрегли, давно потеряли значимость, но евтушенковские фразы-афоризмы оказались на удивление живучими. Эти фразы – прообраз концептуального мышления, в основании которого лежит унитаз Дюшана. Впрочем, у Евтушенко, в силу непреодолимого давления обстоятельств, таких фраз мало. Все остальное – унитаз Дюшана.

Дадаизм – это моментальная аннигиляция всего, что было до Дада: материализма Маркса и военной машины, бытовых обстоятельств и любовных многоугольников, Бога и его священнослужителей. Но прежде всего – живого, реалистически настроенного, творчески ангажированного Искусства, как главного конкурента Дада. Теоретики настаивали на том, что настоящий стиль dada – это обезличенное искусство. Кроме всего прочего, художники-дадаисты ввели в культурный и коммерческий обиход европейских интеллектуальных кругов так называемые реди-мейды, то есть предметы быта, которые после небольшого вмешательства «руки мастера» становились «концепциями», якобы отражавшими время, но на самом деле являвшимися лишь манками для обывателя. Немцу или французу, пережившему ужасы большой войны, или даже нейтральному швейцарцу, не хотелось ни о чем думать, кроме как о хлебе насущном, ну может еще немного о зрелищах, где бы эти ужасы вкупе со всем, этому всему предшествовавшим, высмеивались как что-то весьма преходящее и скоропортящееся, пригодное разве что для мусорного ведра или унитаза. Марсель Дюшан удовлетворял публичным вкусам, пририсовывая Моне Лизе, чьи портреты работы Да Винчи репродуцировались где ни попадя, усы и бородку. Только бизнес и ничего личного. Бизнес на карнавальных масках.

Однако надо понимать, что бизнес в искусстве не бывает обезличенным. Ранние художники стиля dada просто делали свое дело в непростых условиях военного и послевоенного времени, а уж продавались их перформансы или нет, и за какие именно деньги, в те полуголодные времена было не так уж важно. Но когда спрос на искусство растет, растет и количество желающих выдать себя за творцов и на этом подзаработать. Если не подзаработать, то хотя бы получить паблисити. Пусть и не прославиться, но хотя бы потусоваться...

Увы, именно поэтому Верховный Дада[1] вскоре умер. Хотя дело его до сих пор живет![2] И, думается, вот почему: как только искусство становится обезличенным, оно превращается в ремесло. В производство матрешек. В производство обезличенных коллажей, составленных из одних и тех же газетных литер. В производство бесконечного количества мадонн с пририсованными усами. Иными словами – в ширпотреб, точно так же аннигилируемый в пыль, стоит ему соприкоснуться с настоящим dada, как и само dada при соприкосновении с любым настоящим искусством, будь то искусство Врубеля, Кандинского или Петрова-Водкина. И тогда приходят новые времена.

Новые времена, новые люди... Это и так, и не так, поскольку не только Время ищет себя в произведениях искусства, но и творцы Нового ищут себя во Времени. Принято считать, что поэты творят по наитию. Примерно, как у Пушкина в «Египетских ночах» творит заезжий импровизатор, невесть откуда возникший в Петербурге. Дада-стихосложение в период «Кабаре Вольтер» действительно было импровизацией, больше театральным поэзо-спектаклем, чем реальной поэзией. Но карнавал на то и карнавал, что для него в расписании мэрии, управляющей жизнью города и во времена всеобщего безумия, отведено время от и до. А когда карнавал заканчивается, приходят дворники, чтобы убрать с улиц пестрый карнавальный мусор. Именно так пропал в цюрихских мусорных нетях настоящий писсуар Дюшана с надписью «Р. Дурак», который устроители выставки убрали с глаз подальше, сочтя сей выставочный экспонат под названием «Фонтан» чей-то глупой шуткой. В 1950 году Марселя Дюшана назвали гением, и он начал продавать копии своего «Фонтана» за бешеные деньги.

В истории с писсуаром, как в капле воды, отразилась смена вех, продолжавшаяся весь двадцатый век и в значительной ставшая причиной полной дезориентации мировой культуры в социальном пространстве и, как следствие, потери искусством ощущения своей смысловой существенности. Обезличенность искусства, провозглашенная теоретиками движения dada и на какое-то время вошедшая в художественную практику многих поэтов и художников того времени, по мере обнажения основ современной цивилизации, стоящей на горах мусора и ржавых колесных осях пропагандистской машины, в любую минуту грозящей окончательно рассыпаться в прах, постепенно легализовалась, превратившись едва ли не в новую нормальность. При этом как-то не афишируется, что обезличенное, сугубо концептуальное произведение, перед тем как стать музейным экспонатом или предметом роскоши, в обязательном порядке должно пройти процесс легитимации, в котором участвуют все кто ни попадя, кроме будущих пользователей: посетителей музеев, кино- и театральных зрителей, зевак на Болотной площади рядом с «Большой глиной[3]» и любителей современной поэзии. Естественно, Верховный Дада не имеет ко всему этому ни малейшего отношения: пока пипл хавает современную культуру, ее прародитель медленно переворачивается в своем мусорном контейнере.

Хотя все тогдашние цюрихские гастролеры – и поэты, и театральные деятели, и художники – были профессионалами, но, попав в атмосферу праздника, этакого оазиса африканских нравов в пустыне войны, каковым стала для них всех мирная Швейцария, они буквально расшалились как малые дети. Самое любопытное, что швейцарской публике все это безумие пришлось очень даже по душе. Однако вскоре праздник завершился, мусор вывезли на свалку, а поэты-художники, манифестировавшие dada как единственно верное учение в искусстве, разъехались кто куда. И занялись своим настоящим ремеслом. Верно, что художническая интуиция, непосредственность восприятия, дерзость, отчасти даже эпатаж – неотъемлемая часть настоящего искусства. Однако отличить дилетантский ляп или случайную типографскую ошибку от авангардной задумки у дадаистов-заумников первой волны решительно невозможно. Исследователь дадаизма и сюрреализма Р. Е. Кюнцли[4] констатирует, что «поэзия дадаистов – это изощренный способ разрушения языковой системы, которая неизбежно была бы захвачена машиной военной пропаганды Германии, Франции, Австро-Венгрии...» Иными словами, словесные ляпы и вообще «заумь» – у дадаистов – это попытка разрушения языка, а вовсе не феномен художнической интуиции, как могло бы показаться.

Именно поэтому следует отделять типичное dada-искусство, Дада первой волны, от всех последующих поэтических течений и отдельных авторских концепций, где явственно проступает либо dada-мировоззрение, стоящее не просто на позициях антиэстетизма, но разрушительное по своей внутренней сути, либо таких, в художественной структуре которых отчетливо отражены литературные приемы, известные нам по произведениям первых дадаистов. Задача на самом деле весьма объемистая, поскольку, как мы уже говорили, dada-культура является базисом для многих современных художников, хотя бы и преодолевших в своем искусстве идею самоорганизующегося хаоса. Естественно, в рамках одной статьи мы эту задачу не решим, но хотя бы прочертим ее контуры.

Прежде всего, надо упомянуть феномен Николая Глазкова (1919-1979), признанного советского поэта, заявлявшего о себе самом: «Я юродивый Поэтограда...»[5]. То, что поэты – народ чудаковатый, это как бы общепризнанный факт, а уж при советской-то власти, когда юродивость порой служила индульгенцией от репрессий, странно даже упоминать в публичных стихах о своей склонности к чудачествам... Но, похоже, для Николая Глазкова это была дадаистическая игра, выражающая его отношение к советской действительности. Вот какие стихи писал поэт, выпустивший с 1957 по 1979 более десятка поэтических книг и, по-видимому, обладавший паталогической грамотностью:

Для советской эпохи, когда свирепствовала не только однопартийная цензура, но и обычная редакторская правка была круче прокрустова ложа, такие строки удивительны, и то, что они «ушли в печать», говорит не столько об упрямстве автора, видимо, умевшего отстаивать свою точку зрения, сколько о снисходительности литературного официоза к чудаковатому мастеру слова. От дадаизма тут не «ляпы», очень красиво обыгранные в тексте, но отношение ко всему официозному, как к системе обмана, нуждающегося в разоблачении. Упомянутый выше Р. Е. Кюнцли как раз и доказывает, что дадаизм не просто литературный казус, но целью движения было создать художественный язык, исключающий саму возможность существования в его семиотике ниши для лжи и пропаганды. Очевидно, Николай Глазков думал о том же.

По Кюнцли, язык «зауми», он же «райский, как называли свой новодельный язык цюрихские дадаисты, выполнял метасемиотическую задачу. То есть, заумь Дада, имитируя способы создания образа действительности, показавшие свою непригодность в новых условиях, вытесняла на периферию сознания выхолощенную модель пропаганды, а сама как бы занимала «пустое место». Это выглядело настолько правдоподобно и ошарашивающе смело, что публика валом валила на представления дадаистов. Хотя не обходилось и без скандалов. Однажды Вальтер Сернер[6] принес на свое выступление куклу без головы, положил к ее ногам цветы и, сев спиной к залу, начал читать отрывки из свой книги, манифестирующей принципы дадаизма. Выступление было абсолютно шокирующим. Наконец какие-то молодые люди с обломками перил в руках бросились на сцену, прогнали Сернера, разорвали в клочья куклу, растоптали цветы[7].

Ту же метасемиотическую задачу выполняли всякого рода «ошибки языка», рассыпанные по стихотворениям Николая Глазкова. Поэзия Гладкова самим фактом своего существования вытесняла на периферию читательского сознания выхолощенную поэзию советского официоза. Ясно, что процесс шел медленно и небезопасно для автора.

Скорее всего, метасемиотическое вытеснение лежит и в основе той особой системы стихосложения, которую разработал Всеволод Некрасов (1934-2009). Или, во всяком случае, оно лежит в основе восприятия этой замечательной поэзии в русле поэтики андеграунда. В отличие от простой и легко запоминающейся лирики Глазкова, стихи Всеволода Некрасова выглядят порой излишне вычурно, явно не ко времени, если учитывать, какие стихи писали и публиковали ровесники Некрасова – те же Е. Евтушенко и А. Вознесенский. Если с кем и сравнивать В. Некрасова, как поэта, то отнюдь не с современниками, а, например, с Семеном Кирсановым (1906-1972). Но мало кем учитываемый парадокс поэзии заключается в том, что если тот или иной текст отделить от контекста времени, когда он был написан, и попытаться посмотреть на него «глазами другой эпохи», то редко какое стихотворение не потеряет своего обаяния, редко какое будет понятно в той мере, как этого хотелось бы автору. Это теперь, спустя более тридцати лет после сокрушительного краха советской системы, стихи Некрасова встают в один ряд с поэзий Кирсанова, а пятьдесят лет назад они настолько выбивались из ряда вон, что, попади хотя бы одно в тогдашние «Дни поэзии», эффект был бы, вероятно, схож с явлением поэмы Крученых и Хлебникова «Игра в аду»[8].

Потеря социокультурного фона, в контексте которого создавалось течение дадаизма, привела к тому, что многие dada-тексты перестали восприниматься, как открытие, как метасемиологическое явление. Литературные и художественные приемы, разработанные яркими представителями движения в конце 10-х – в начале 20-х, перейдя в другие эпохи, тоже во многом потеряли свою антиэстетическую функцию. Этот процесс отчетливо виден по визуальной поэзии в ее более современной интерпретации. Приведем несколько ярких и характерных примеров[9].

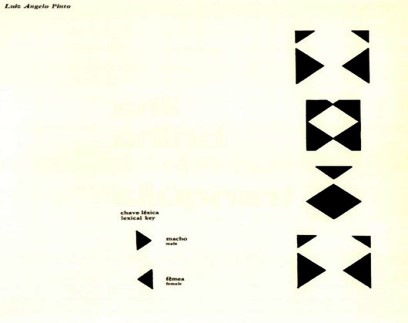

Интересно сравнить, как трактовалась визуальная поэзия самими дадаистами и как ее трактуют в другое время и в других странах. Как пишет Павел Заруцкий, современный исследователь и переводчик (!) визуальной поэзии, Рауль Хаусманн (1886-1971) «создавал «стихотворения-афиши» и в 1919 году изобрел «оптофонетическую поэзию» – типографски оформленные фонетические стихотворения без слов». Вот образец новаторского подхода Хаусманна к плакатным изображениям в тренде дадаизма (1918 год):

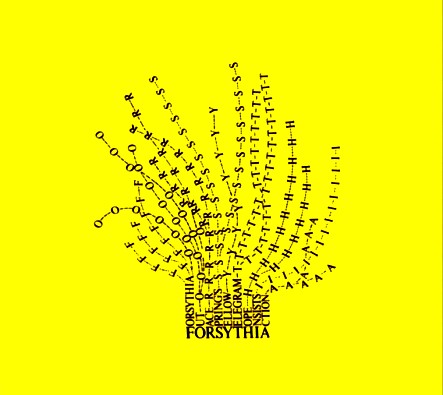

А вот как идея оптофонетики воплощается в шестидесятые[10]:

Здесь идея визуализации текстового знака уже не воспринимается как андеграундная антиэстетика. Впрочем, упор на выразительность, а не на описательную содержательность сообщения все же сохраняется.

Однако у американки Мэри Эллен Солт (1920-2007) визуальная графика ее стихов возникает не в результате дадаистского «спора с окружающим миром лжи», а как констатация сложности и многообразия этого мира[11]:

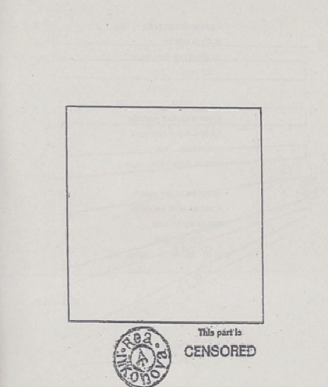

И семиотическое стихотворение Луиса Пинто, и тем более стихографика Мэри Солт – это высокопрофессиональное искусство. К сожалению, в современных условиях даже талантливые поэты редко достигают такого уровня мастерства, чтобы посоревноваться с визуальщиками-профессионалами, творившими в XX веке. Поэтому нам в виду ограниченности наших задач не удалось подобрать достойные примеры ультра-современной русской стихографики, хотя они наверняка имеются. Налицо гораздо больше достойных примеров концептуальной поэзии, в том числе графической, однако вопрос бытования концептуализма в России выходит далеко за рамки данной статьи. В качестве пояснений к сказанному приведем лишь один классический пример концептуализма – это графическое стихотворение-концепт андеграундной поэтессы и художника Ры Никоновой (1942-2014). А вот ее же «текстовая графика»:

Для муравьёв

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. .

. .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. .

. .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

<1997>

Ры Никонова. Источник: Ры Никонова, «Обструганное бревно поэзии» (Еdiсionеs dеl Hеbrеo Еrrantе, 2002). Взято из статьи Павла Заруцкого, опубликованной 22 апреля 2020 года на сайте «Нож», knife.media.

Как мы уже констатировали, Верховный Дада умер, но дело его живет. Только живет оно теперь не в антиэстетических формах, а в таких, которые куда больше приближены к традиционному пониманию поэзии как эмоционально-эстетической сферы современного социума. То, что когда-то существовало в режиме андеграунда (например, унитаз Дюшана), пройдя сложный путь легитимации, вполне способно стать знаменем современного искусства. В этой связи нельзя пропустить творчество Елизаветы Мнацакановой (1922-2019), поэта хотя и сугубо авангардного, но крайне разнообразного в поисках выразительных средств. Чаще всего, авангард – это не поэзия, а интенция творческой дерзости, каковое определение в полной мере применимо к цюрихским дадаистам. И уж совсем редко чья-либо «интенция дерзости» дорастает до большой поэзии, как это, судя по всему, произошло в случае Е. Мнацакановой. Верно, что поэзия рождается на улицах, но для творческого роста ей необходима келейность, порой даже схима, ибо иначе талант начинает расходовать себя попусту, разбрасываясь на мелочи жизни. Рожденный на улицах Цюриха, Берлина, Тифлиса и других русских и европейских городов дадаизм оказался беззаконной кометой в космосе литературы. На мгновение озарив сознание обывателя, комета рассыпалась на отдельные метеориты, до сих пор еще порой падающие с небес на грешную землю.

Вот что пишет дадаист первой волны Рихард Хюльзенбек в своем «Дадаистском манифесте 1918 года[12]»: «Дада – способ мышления, проявляющийся в любом разговоре... Быть дадаистом – значит при других обстоятельствах быть больше купцом, партийцем, чем художником (и только случайно быть художником)». Понятно, что в полемическом задоре Хюльзенбек немного «перегибает палку», но суть движения тут определена довольно точно: дадаизм, как и в принципе любой авангардизм, отнюдь не претендует на долговременное существование; это – пыль на ветру времени, это – побочный продукт жизнедеятельности массового сознания.

Поскольку разговор у нас о модернизме, дадаизме и его последствиях, мы возьмем из обширного наследия Мнацакановой лишь несколько моментов, проясняющих суть дела. Главное, что выгодно отличает поэзию Мнацакановой от авангарда как такового, это отсутствие подспудного желания за счет новизны формы изнасиловать содержание. Если речь о визуальном, например, об изображении молнии «в словах», то и рассказ идет о весне, когда небо буквально раскалывается во время сильной грозы. Вот часть «картины грозы»:

Стоит отметить, что здесь имитируется не только графика молнии, но и – с помощью синтагмо-ритма – слуховые ощущения: эхо громовых раскатов, выраженное через повторяющиеся в концовке слова.

Если речь идет о мантрической технике, о смутных психоделических образах, то и содержание, и мелодическое оформление подбирается такое, чтобы вспоминались древние воды Стикса. Это видно даже по небольшому фрагменту:

...

(стихотворение с эпиграфом из Горация Флакка)

Ни о каком «антиэстетизме» или разрыве с исторически-оправданной культурой тут и речи нет, напротив, стилистическая архаика соответствует философским темам, визуальным образам вторят слуховые ассоциации, а типичная психоделика отсылает нас к еще домодернистским временам, когда смысл и звук даже и не думали разлучаться.

Если речь идет о расхожем авангардном приеме: о разложение потока речи на отдельные слоги и последующем произвольном объединении слоговых трупиков в своего рода «автоматическое письмо», – то и тут у Мнацакановой свой подход. В ее лучших вещах этот прием тоже работает на содержание, удерживая читательское внимание на болевых точках текста и тем самым усиливая эмоциональную составляющую. Вот пример:

Известный представитель поэзии авангарда Сергей Бирюков считает, что «... авангардизм Мнацакановой в том, что она отказывается от традиционной стиховой и грамматической структуры в пользу традиционной (!) музыкальной структуры...[13]» Это вполне возможно, однако стоит добавить, что данная поэтика не останавливается на сугубо фонетической стороне слова. Да, в ней есть элементы, опирающиеся на классическую и церковную музыку, есть примеры организации текста как партитуры, но есть и очевидная стихографика, которая иногда еще и «звучит», и есть моменты, напрямую связывающие эту принципиально новаторскую поэзию с классической эмигрантской лирикой.

Если приглядеться ко всему массиву творчества Мнацакановой, то становится предельно ясно, какие задачи ставит перед собой этот поэт и почему решает их именно авангардными способами. Думается, это внутренне ощущаемая «инакость мировидения», которую нельзя выразить иначе, кроме как через авангардные, невиданные ранее поэтические формы. Поэт, свободно оперируя с огромным количеством внешнего материала, и визуального, и звукового, привносит в мир культуры инновации, постоянно меняющие заданную модными трендами стиховую структуру, чтобы придать еще большую выразительность сказанному слову. Причем делается это не механически, чем порой грешат даже лучшие из «авангардистов», но с максимально трепетным отношением к содержательности поэтических высказываний.

Однако и цюрихским дадаистам, и русским «заумникам» требование к поэзии «быть содержательной» показалось бы «хваткой мертвеца», в каковые – с их точки зрения – стоило бы записать любую философию и любые средства выражения, кроме языка абсурда. В серии своих статей[14], посвященных «сдвигологии», фактуре слова и апокалипсису любой литературы, кроме сугубо авангардистской, Алексей Крученых высказывает, в том числе, и такие мысли: «Поэзия зашла в тупик и единственный для нея почетный выход – не употреблять выживших образов эпитетов и слов – перейти к заумному языку: сарча кроча буга...»

Когда Верховный Дада умер, внезапно обнаружилось, что для практики стихосложения интересен сам концепт «инакости», а вовсе не его конкретные воплощения, будь то даже Эйфелева башня или кошка, столь удачно попавшиеся на глаза вдохновению Аполлинера. Вскоре стало ясно, что «сарча кроча буга» всего лишь литературный казус, хотя и с далеко идущими последствиями. Несмотря на стилистическую невнятицу и очевидную полемичность большинства положений, статьи Крученых внесли серьезный вклад в стиховедение, как только еще формирующуюся науку. Если понимать целый спектр литературно-художественных течений, возникших в первой четверти XX века, как воплощение dada-манифестов, то становится понятным, почему эти перспективные ветви дерева мировой культуры до поры до времени прекратили свое развитие, а после Второй Мировой вдруг пошли в рост. Несмотря на то, что в России этот «рост» немного задержался, уже с начала 80-х начинают четко проявляться тенденции, которые в 90-е годы буквально перевернут культурные традиции, выдвинув на первый план не привычную для России консервативную культуру, в том числе, связанную с социалистическим реализмом как неприкрытым подражанием классическим литературным нормам, но литературу мирового андеграунда.

Все эти историко-философские пассажи мало чего значат без опоры на современный литературный процесс. Трудно себе представить, чтобы хоть один авангардный поэт позволил себе пойти вслед за Крученых и опубликовать нечто вроде «сарча кроча буга». Впрочем, оставим в покое наиболее оголтелых авангардистов, чтобы разобраться в сути проблемы. А проблема в том, что язык авангардизма, содержательно обедненный ради пресловутой выразительности, нынче вновь ищет свое место в литературном процессе. И вновь, как бывало уже не раз, новаторство в области формы, практически уже исчерпанное, пытается заявить о себе, напрочь пренебрегая содержательным аспектом словесного образа. И, как бывало уже не раз, поэзия, преодолевая соблазн голого техницизма формы, ищет себя в новой содержательности.

Вспомним, за что ругали Афанасия Фета критики «его» времени. Ясно, что за отсутствие интереса к социальным проблемам, за склонность описывать пейзажи вне всякого философского обрамления, за чистоту поэтического языка в ущерб современным речевым новациям. Те же претензии можно предъявить и к лирическим зарисовкам Анны Альчук (1955-2008), выполненным с учетом «сдвигологии» Алексея Крученых. Вот пример:

Выразительность этой пейзажной зарисовки опирается на отказ от привычной для русскоязычного читателя тех лет, когда Альчук, что называется, входила в литературу, звукоритмической (фонической) фактуры стиховой ткани. Ощущение «плеска птичьих крыльев» автор создает за счет графико-звуковой имитации («ВОЛ(ю)НА ВОЛ(ю)НА ВОЛ(ю)НА»), используя приемы конкретной поэзии, характерные, как уже упоминалось в предыдущей статье цикла, для немецкой лирики времен Яндля и Гомрингера. Однако у Анны Альчук это и другие стихотворения гораздо менее тяжеловесны, чем у ее немецкоязычных предшественников. Скорее уж, следует вспомнить о композиционном чутье Фета, о котором М. Л. Гаспаров отзывался следующим образом: «Наблюдаемый мир становится пережитым миром – из внешнего превращается во внутренний... Основа – та же самая: сужение поля зрения... Так композиция слов и звуков дополняет композицию образов и эмоций»[15].

У Альчук верлибр строится не на фактуре слова, как могло бы показаться, учитывая обилие омонимических намеков (ГОЛУБИзна, мором – морем, ВОЛ НА – вол-но-лом, оберег – герб моря), но примерно так же, как строится лирика Фета: сначала рисуется наблюдаемая действительность, затем действительность мыслимая, ощущаемо-своя, а уже в концовке стихотворения речь идет о философском обобщении. Содержание простенькое, почти целиком «лермонтовское» («сижу за решеткой в темнице сырой»), но форма выбрана оригинальная, по-фетовски выразительная. И никакой тебе «зауми»!

Современная поэзия крайне разнообразна. Это и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что разнообразие – это всегда хорошо. А плохо, к сожалению, о тем же причинам, по каким разнообразие звезд на небе никаким боком не приложимо к нашей земной жизни... Висят себе всякие «стихирные звездочки» на разных интернет-порталах или пусть даже в Журнальном зале, а ничего собой не освещают. А чего освещать-то, кроме вселенской пустоты и черноты, над которой оные звездочки и зависли? До земли, то бишь до современных читателей, им все равно не добраться, а читателям до них – тем более. Спросите, почему? А вы у астрономов поспрашивайте, сколько парсеков до самой ближней звезды киселя хлебать, тогда и спрашивать перестанете! Потому-то и собираются малые звездочки в ба-а-льшие-пребольшие созвездия, а то и в целые галактики, чтобы с земли повиднее было. Глядишь, какой-никакой звездолет вдруг да долетит, скажем, до Туманности Андромеды, если горючего хватит. А там порыскает-порыскает, рассматривая из близи пригодные для жизни планеты. Поглядит этакий космолетский экипаж на приятный для глаз поэтический ландшафт, выберет какой покрасивше, да и сядет: книжку через компьютер читать.

Ну, это, понятно, лирика. То бишь лирическое отступление. После которого можно вернуться к обсуждению сложных вопросов. А вопрос у нас, действительно, назрел сложный. Что делать, если написать о поэте-писателе хочется, да вот беда, никак он в нашу схему не укладывается! Так на самом деле и получается с андеграундным поэтом и скандальным писателем Евгением Харитоновым (1941-1981), лауреатом премии Андрея Белого (посмертно). Стихи, которые успел написать Харитонов, и на первый, и на второй взгляд имеют отношение вовсе не к модернизму, а к литературе того маргинального сообщества, которое Горький именовал «босячеством». Вот несколько характерных коротких стихов Харитонова на эту тему:

Да, антиэстетизм, анти-искусство. Как в дадаизме. Да, ничего индивидуально-авторского: отрицание, насмешка, случайность, детская наивность. Все «как в дадаизме». Да, модель мира, проступающая сквозь модель языка. Как в дадаизме. Но... Нет, ровно ничего похожего! А на что похоже? А вот на что: «Позабыт, позаброшен/С молодых, юных лет,/Я остался сиротою/Счастья-доли мне нет... Вот умру я, умру я,/Похоронят меня,/И никто не узнает,/Где могилка моя». Это слова песни из кинофильма «Путевка в жизнь» (1931 г.). Музыка – Я. Столляр, слова – народные. Или вот на что: «По приютам я с детства скитался,/Не имея родного угла./Ах, зачем я на свет появился,/Ах, зачем меня мать родила» (песенка беспризорников из кинофильма «Республика ШКИД», 1966, автор слов и музыки неизвестен).

Фольклор, безымянный по своей природе, всегда был питательной средой для профессионалов. Народные мелодии, народный говор, частушки, прибаутки, сказания, неведомо кем сочиненные, сначала обрабатывались мастером, а потом порой вновь «уходили в народ» и пелись беспризорниками, профессиональными нищими, уличными музыкантами где придется: в пригородных электричках, на вокзалах, а то и в Москве на Старом Арбате. Сейчас такого уже не встретишь. Бомжи и попрошайки – есть, а песни повывелись.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы