Кайнозой. Стихотворения и поэма.

Из юношеской тетради Вениамина Кротковского

Вот уже двадцать пять лет и без малого полгода, как мне ничего неизвестно о друге моей ранней юности, художнике и поэте Вениамине Кротковском, или просто Вене из «Нового быта». Нам не исполнилось и восемнадцати, когда он исчез, вероятно, навсегда, оставив мне – на хранение или на долгую память? – тетрадку собственных исповедальных стихов (что-то вроде лирического дневника) и несколько рисунков. По его словам, он перебрался в Тбилиси, где жила мать, замужем вторым браком за грузином, и где Веня рассчитывал поступить в университет на факультет биологии. Я и не думал тогда, что связь оборвётся на столь длительное, практически неопределенное время, и что я стану бессрочным хранителем Вениных поэтических опытов. Мы были очень дружны с двенадцати лет. Он учился в школе №25, а я, обратно же, в 52-й, и в этой нумерологической симметрии нам обоим виделось символическое подтверждение поистине судьбоносной неслучайности нашей подростковой дружбы.

Когда Вене минуло пятнадцать, он оказался предоставлен самому себе – мать как раз переехала в Тбилиси, оставив присматривать за ним свою младшую сестру, незрелую, легкомысленную, с позволения сказать, тетушку. Веня фактически жил один, изредка и неохотно навещаемый ближайшей родственницей, кое-как поддерживаемый мамиными обещаниями забрать его, лишь только все наладится, и регулярными денежными переводами из грузинской столицы. И куда только смотрели органы опеки!

Жил Веня в профессорском доме скончавшегося к тому времени деда-биолога. Дедушкин дом построен был на излете нэпа и назывался «Новый быт» (есть несколько многоквартирников этого типа). В годы войны в здание угодила вражеская бомба. Трещина рассекла всю стену в локоть толщиной от первого до последнего этажа. Трещина эта, несмотря на все жалкие потуги стянуть и залатать её, неуклонно ширилась, в некоторых местах в неё можно было просунуть кулак, при этом пальцы быстро замерзали. В ветреную погоду весь дом бывал пронизан свистом и довольно-таки инфернальными завываниями, что делало одинокое прозябание в нем особенно неуютным.

В таком вот неуюте Веня и начал с декабря 1991-го вести поэтический дневник. Без титульного листа и предуведомления. На заглавной странице, чуть примятой, с разводами, значился стихотворный опус, не удостоенный даже трех малопритязательных звездочек, что в поэзии обозначают отнюдь не чин автора (как их побратимы на погонах) или качество и годы выдержки (как их коньячные сестрицы), а лишь безымянность сочинения.

У несведущего читателя может вызвать законное недоумение «старый Антарес» – причем здесь красный сверхгигант из созвездия Скорпиона? Но объяснение проистекает из этимологии этого греческого имени: ανταρης означает дословно «против Ареса» или Анти-Марс – Веня ох, как не хотел служить в армии, потому и представил себя уклонистом-пацифистом, причем уже немолодым, т.е. к службе негодным, переведенным в запас.

Ванна в дедушкиной квартире стояла посреди самой просторной из комнат – в предназначенное для неё узкое помещение втащить эту чугунную громаду было задачей непосильной. Чтобы искупаться, Вене приходилось нагревать воду в двух больших ведрах и переносить литры кипятка из кухни. Зато летом, когда жара достигала немыслимого градуса, и дом раскалялся, юный хозяин, постелив мохнатый плед, забирался в ванну, сохранявшую прохладу, и, по его словам, мог сидеть в ней часами, читая или сочиняя что-нибудь и не страдая от перегрева. Веня в шутку сравнивал себя с Маратом (дурная аналогия, лучше бы с Архимедом): он не просто мылся и согревался, но порою обитал в ванне, где мысль его работала лучше – быстрее и парадоксальнее.

Не припоминаю в изобразительном творчестве Вениамина никаких тюленей, как, впрочем, и переулков. А вот трюмо, причудливое, старинное, с ажурной резьбой и горельефной амфисбеной в духе средневекового бестиария, помню отчетливо. Оно перешло к Вене от пращуров. Кое-где отсырело. Вениамин редко протирал его, позволяя зеркальным поверхностям покрываться плотным слоем пыли, ибо предпочитал мутные отражения собственной персоны – с дымкой, в стилистике дагеротипии. Утроенная пыльном трюмо, комната теряла признаки узнаваемого интерьера и казалась пространством потусторонним. Там могло возникнуть и заявить право на существование все, что угодно. Любые иллюзии и призраки быстро обжились бы в этом зазеркалье, те же тюлени, например.

О Вениной квартире стоит рассказать отдельно, ибо она была зримым и многократно увеличенным прототипом его тетради. Венин дедушка, чудак-натуралист, передал в наследство внуку целый заповедник. Прямо из прихожей Вы попадали в просторный дендрарий. Больше ни в одной квартире не встречал я такого множества экзотических растений, привезенных из дальних уголков света и кое-как обвыкшихся, благодаря тщательно воссоздаваемому микроклимату, в наших широтах. Архимедова ванна располагалась в тени разросшейся финиковой пальмы. По полу, клацая когтями, точно каблучками, вышагивали три черепахи, одна другой меньше (или больше – как посмотреть). В глубине, скрытый зарослями, обитал в своём террариуме Венин тезка – хамелеон Бенжамин, в шутку именуемый также Франклином, Нетаньяху, а то и просто «масоном».

Бенжамин показывал язык, подмигивал, щурился, жмурился или млел, превращая глаза в незрячие щелочки, когда Веня прослушивал свои излюбленные винилы. Мы тогда ещё не читали «Музыку для хамелеонов» Трумэна Капоте (хотя успели отдать должное «Воспоминанию об одном рождестве» и «Полной бутыли серебра»). Так вот, не зная этой новеллы, мы, как бы предвосхищая прочитанное гораздо позднее, были убеждены в том, что Бенжамин меломан. Иногда ставили что-нибудь специально для него, или проверяли на нём новинку. Он служил камертоном музыкального вкуса.

За буйством флоры и фауны имелась ещё одна комната. Поменьше, зато двухъярусная. Точно сорочка с рукавами, один из которых являлся кухней с балконом, а второй – винтовой лестницей, что вела ко второму ярусу и дальше, через чердак, непосредственно на плоскую крышу. Там, под открытым небом, поверх кровли, покрытой кое-где ветхим ковром и остатками линолеума, располагалась Венина мастерская. А также голубятня.

В сухое время года можно было видеть прислоненный к стене под ржавым навесом мольберт. Когда он раздвигался, на нём частенько сиживали голуби, и оставались следы их помёта. Если частил дождик, мольберт перетаскивался подальше от сырости в чердачный сумрак, но никогда не спускался ниже – в заповедную зону. Веня писал картины маслом только на свежем воздухе над городом, не желая создавать токсичную атмосферу в своем дендрарии, вдохновляясь нескончаемым воркованием, замысловатыми фигурами полета и окаменелыми наслоениями голубиных испражнений, напоминавшими абстрактные экспрессии Джексона Поллока.

Предоставленный себе, Веня увлеченно занимался самообразованием, много читал, копил присылаемые мамой деньги на выставки, книги, пластинки, при этом в школе имел показатели посредственные. Давались ему только литература и биология. На уроках, погруженный в себя, он редко слушал и редко отвечал. Одноклассники его презирали, он платил им тем же, только с большим безразличием. Сам себя называл Nowhere man (есть песня с таким названием у «Битлз») – человек ниоткуда, находящийся нигде, на ничейной нигдешней земле.

Кроме меня числился у него ещё один товарищ – Антон Гаценко-Найденов, на год старше, музыкант, недавно поступивший в местную Консерву и носивший довольно кощунственное прозвище Га-Ноцри. Мы дружили троицей. Мне, конечно, трудно судить, но, по моему субъективному мнению, Веня рано проявил художественные склонности и был художником не просто способным, а прирожденным. Картины, которые Веня создавал, в большинстве своем были как-то связаны с литературой, с тем, что он в момент их написания читал. Помню «Путину обиду» (плачущее лицо мальчика Пути из бунинского рассказа Набокова), «Сельского врача» (отсылка к Кафке), а также «Синюю бороду» (парадно-пародийный портрет Рабо Карабекяна, персонажа одноименного романа Курта Воннегута).

В январе 1992-го Веня принялся за «Кентавра», навеянного Апдайком. Картина писалась мучительно долго на крупном, больше метра высотой, почти квадратном холсте. Часто в непогоду. Однажды, проходя мимо Вениного дома, Антон мог лицезреть развернувшуюся на крыше в разгар снегопада творческую мистерию: в каком-то пароксизме Вениамин бил кистью по полотну, прорываясь к зарождавшемуся образу сквозь крупные хлопья снега, падавшие на художника и его творение, тут же таявшие и стекавшие по скату холста и по шее за шиворот стремительными ручейками. При этом, как мы убедились на следующий день, он не снизошел до банальной простуды.

Первый раз Веня пропал в феврале, накануне Дня Красной армии, давно ставшего в нашей стране праздником настоящих мужчин. Исчез посреди учебного года без предупреждения и последующих объяснений. «К матери в Тбилиси рванул», – мерцала в полутьме этого таинственного исчезновения слабая догадка. «Обиделся на одноклассников и учителя», – были свои резоны и у этой версии, ведь всему предшествовал шумный бессмысленный скандал в школе, раздутый педагогом на уроке и превращенный соучениками на перемене в карнавальную экзекуцию над непризнанным художником. Уж не знаю, какая муха укусила Веню (вероятно, зимняя, белая, неотличимая по цвету от мелкой снежной крупы), только он, завершив своего «Кентавра», самовольно решил экспонировать его не где-нибудь, а на уроке литературы. Сохраняя невозмутимое молчание, он принёс картину в класс и, воздерживаясь от каких-либо комментариев, – а их настоятельно требовали окружающие, – установил её на всеобщем обозрении, прислонив к меловой доске. Полагаю, таким способом Веня решил не столько воспитать эстетические чувства сверстников, сколько испытать на прочность свои собственные. На полотне было изображено обнаженное мужское тулово кентавра, да и то со спины, с выходящим на первый план лошадиным крупом. Пожилой преподаватель изящной словесности усмотрел в этом изображении нечто порнографическое и сурово, не скупясь на выражения, осудил молодого смутьяна, который за всё время своего мазохистского перформанса так и не проронил ни единого слова. Впрочем, самое болезненное произошло потом, на перемене, когда одноклассники Вени принялись, передавая из рук в руки и выкрикивая похабщину, таскать картину (которую автор, надобно отметить, и не пытался спасти) по всей школе и по школьному двору, в результате чего полотно было порядком потрёпано и оказалось в мусорном контейнере. Проходивший мимо Вениной школы Антон (он же Га-Ноцри) видел, как на помойке частый наискось падающий снег неотвратимо покрывал мифического героя, как тот тонул в густо облепляющей его белизне… но почему-то ничего не предпринял для того, чтобы спасти произведение друга.

В ночь того же дня Га-Ноцри, по его словам, приснилось странное («неприятно странное», он сказал) сновидение с участием Вени. В нем наш общий товарищ возлежал совершенно голый в своей ванне посреди людной улицы под открытым небом. Был интенсивный снегопад, и Веня пригоршнями сыпал на себя снег, прикрывая им наготу, по-видимому, не чувствуя холода или не выдавая озноба своим внешним видом, не дрожа, как в таких случаях полагается, и не клацая зубами. «Ты же подхватишь пневмонию», – не на шутку испугался во сне Антон, но Веня лишь рассмеялся ему в ответ. Наяву же Га-Ноцри странным образом не проявлял никакой обеспокоенности по поводу пропажи Вени, который, по его мнению, либо в скором времени вернется, либо раз и навсегда вырвется из порочного круга рутинной школьной Сансары, что для его таланта и всей творческой личности станет несомненным благом. «Завтра наш Веня объявится в Вене…» – речитативил на все лады Антон, явно довольный дешевым каламбуром. А у меня тем временем сердце сжималось при мысли о том, как, должно быть, тяжело перенёс мой друг издевательство тех безликих двуногих, кому на расправу, точно на жертвенный алтарь, принёс своё программное творение…

Первая пропажа Вени так и осталась неразгаданной загадкой. Мы виделись едва ли не каждый день – моя сердобольная матушка, жалея брошенного семьей подростка, частенько передавала ему через меня провизию, и я наведывался к Вене после школы с полной продуктовой сумкой. По выходным мы вместе отправлялись на книжный и птичий рынки, в публичную библиотеку или магазин грампластинок. Читали одни и те же книжки, слушали одни и те же записи. Он делал мои портреты, часто карикатурные, но я никогда не обижался. И вдруг Веня как сквозь землю провалился на целую неделю. Приходя каждый вечер к его дому и с надеждой заглядывая в окна, я не видел в них света, даже приглушенного, обычно сочившегося из дальних уголков квартиры. Никто не отзывался на мой стук, разве что соседи, настороженно выглядывавшие, когда я принимался бешено тарабанить в безответную дверь, но от них ничего невозможно было добиться. А как же три черепахи и меломан Бенжамин? Кто их кормит и чем? И кто поливает прихотливые растения в комнатном дендрарии? Неужто взбалмошная Венина тётка?

Я изо всех сил отгонял от себя жуткие мысли о Венином похищении и самоубийстве. Когда же моя мама высказала вполне благоразумное, хотя уже и несколько припоздавшее предложение заявить в милицию, Веня вдруг объявился, так же неожиданно и незаметно, как и пропал. Просто в один из вечеров в его окнах загорелся свет, отбросивший на шторы многопалые тени крупных экзотических листьев. О причине своего исчезновения Веня распространяться не стал, да и случай с закланием кентавра обошёл молчанием. Вместо этого он подарил мне портрет толстого зеленоглазого кота, нарисованный на гербарии, приклеенном к рисовой бумаге. Помещать его здесь я считаю неуместным, ибо он за эти годы сделался для меня чем-то глубоко личным, вроде талисмана, сила которого – в его потаенности.

Второе Венино исчезновение было предвозвещено и заранее тщательно подготовлено. Объявив нам с Га-Ноцри, что планирует после выпускного отправиться к матери в Тбилиси, Веня принялся пристраивать своих питомцев и насаждения. Навёл справки по всему городу и, в конце концов, передал комнатную флору и фауну каким-то сотрудникам биологического факультета. Сколько флорариумов и живых уголков могли они соорудить из его щедрых даров! Судьба дендрария и обитавшей в нём живности, казалось, заботила Веню куда больше, чем выпускные экзамены, к которым он, по его собственным словам, и вовсе не готовился. В итоге получил самые посредственные отметки. На выпускной вечер наш друг не явился, хотя заранее приготовил к нему наряд, видимо, желая напоследок поэпатировать соучеников: дедушкины профессорские брюки допотопного кроя, белая некогда рубашка, приобретшая за давностью лет унылый серый оттенок, и под стать ей старомодный, совершенно стариковский потертый синий жилет, к которому Веня пришил кричащего желтого цвета здоровенный карман. Пришедшая за ним делегация одноклассников, желавшая во что то ни стало затащить отщепенца на прощальный школьный бал, так и не достучалась – Веня писал что-то маслом на своей крыше и не желал откликаться. На следующий день он отправился в школу за аттестатом и забрал его с невозмутимым видом, никому не сказав ни единого слова. А ещё через несколько дней покинул город. Только я почему-то уверен, что поехал он не к матери, а в каком-то другом, мне неизвестном направлении…

-

Мой Бог! Это морг! – не прекращая

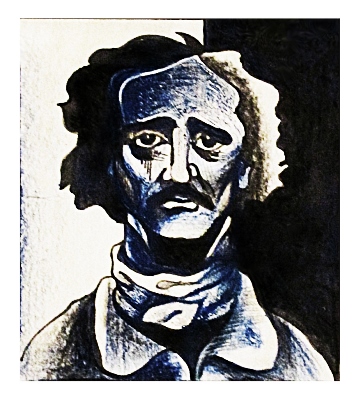

После отъезда Вени мы виделись лишь единожды, год спустя. Вениамин сам позвонил мне. Трубку подняла мама, и он, судя по голосу и манере, заметно возмужавший, рассыпаясь в галантно-витиеватых любезностях и благодарностях, передал приглашение в гости. Странно, мне не запомнился тот наш последний вечер. Квартира, лишенная флоры и фауны, прежде определявшей ее облик, казалась пустынной и выхолощенной, как телеграмма. Я был студентом, голова шла кругом от не желавших умещаться в ней познаний, и Веня подробно расспрашивал меня о моей новой жизни, при этом ничего не говоря о себе и лишь подтвердив краткой репликой старую легенду о том, что он обосновался при матери в Тбилиси. Мои вопросы о непростой политической обстановке в Грузии и абхазской войне он попросту проигнорировал, резко переменив тему. Я даже обиделся, было, расценив такую скрытность, как утрату доверия. Но мой любезный друг объяснил, что именно сейчас свершается в нем и вокруг него что-то судьбоносное, и он обязал себя молчать, пока всё не свершится, дабы не оттолкнуть судьбу, презирающую болтунов. Венино добродушие подкупило меня, и я прекратил расспросы, получив от него – взамен хвастливой истории о злоключениях или похождениях – прошлогоднюю тетрадку со стихами да папку с рисунками, отобранными с учетом моих предпочтений (в нее вошли те композиции, что когда-то показались мне особенно удачными, а также портреты властителей наших юношеских грёз и дум – поэтов, писателей, художников и композиторов). Я ушел с бесценным подарком за полночь. Транспорт уже не курсировал по обезлюдевшим улицам, и домой пришлось добираться пешком. Больше мы с Веней не виделись.

Наш общий приятель Антон Гаценко-Найденов повстречался с Веней позднее, году эдак в 1997-м. В Москве. Встреча получилась мимолетная. Видимо, и к тому моменту нечто судьбоносное ещё не свершилось, но продолжало свершаться, так что Веня в свойственной ему манере отмолчался, не предоставив собеседнику ни малейших сведений о своем образовании, трудоустройстве, социальном положении или личной жизни. Одно удалось-таки выяснить: Вениамин Кротковский, которого Антон за его домоседство, скрытность и отшельническое смирение прозвал «кротким кротом», сделался путешественником – слава Богу, не агасфером или вечным клошаром, но вполне цивильным туристом. Не вдаваясь в страноведческие подробности, он рассказал о том, как побывал недавно в Праге: провел там всего один день и, почувствовав себя совершенно неуместным, не вписанным в историко-культурный ландшафт, попросту чужим в этом королевском сердце Европы, сел на обратный поезд, вернувший его в Москву…

Чем стала для меня Венина тетрадка? Тем, что Иван Бунин назвал «Розой Иерихона», и я бы советовал вам перечитать напоследок коротенький этюд под таким заглавием, выдержку из которого привожу в заключение: «Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, Любовь, Память!»

А тетрадку исповедальной лирики Вениамина Кротковского подытоживает стихотворение, датированное апрелем 1992 года.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы