C 1925 года, оставив службу в банке, Элиот работал редактором отдела поэзии в издательстве Фабер и Гуайер. По предложению одного из парнёров издательства, Джефри Фабера, он стал писать одно стихотворение в год для праздничных иллюстрированных буклетов, которые рассылались клиентам и бизнес-партнёрам фирмы в качестве рождественских поздравлений. В этом участвовали и другие авторы. Эти буклеты были частью "Серии Ариэля" ("Ariel Series") , которая выходила с 1927 по 1931 год. Все вместе стихотворения Элиота были опубликованы Фабер и Фабер отдельным изданием с использованием оригинальных иллюстраций лишь в 2014 году. Некоторые из рождественских стихотворений Элиота сопровождались рисунками американского художника-авангардиста того времени Эдварда МакНайта Кауффера (E. McKnight Kauffer).

I. ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЛХВОВ

Эдвард МакНайт Кауффер. "Путешествие волхвов" Т.С.Элиота. 1927.

«В стужу мы выдвинулись,

В самое неподходящее время

Для путешествия, и столь долгого путешествия:

Дороги размыты, и погода сурова

На исходе зимы».

И верблюды, разбив ноги в кровь, упрямо

Ложились в тающий снег.

И не раз с сожалением мы вспоминали

О летних дворцах на склонах, о террасах

И о девах, закутанных в шёлк, подносивших шербет.

Погонщики верблюдов роптали, осыпали нас проклятьями,

Требовали то воды, то женщин, а то и вовсе сбегали,

И гасли ночные костры, и не было нам приюта.

И были враждебны города, а городки – недружелюбны,

И селения были грязны, а постой в них дорого стоил:

Трудное время настало для нас.

Наконец, предпочли мы скитаться всю ночь,

Спали урывками,

И голоса звучали в наших ушах, повторяя:

«Это полное безрассудство».

И вот, когда стало светать, мы спустились в долину,

Где под мокрым снегом растительность благоухала,

И струился поток, и мельница водяная дробила мрак,

И три дерева стояли под низким небом,

И старая белая лошадь умчалась на луг.

После пришли мы в таверну, увитую виноградником,

Перед дверью распахнутой шестеро в кости играли на серебряники,

Пока руки сновали, ноги пинали пустые винные бурдюки.

Но для нас там не было вести, и мы продолжили путь,

И под самый вечер прибыли, ни минутою раньше,

Что было уже (как вы понимаете) сносно.

С той поры утекло немало – тьма дней и ночей,

Но и ныне решился бы я на странствие это, лишь бы понять,

Лишь бы ответ получить,

Что это было – то, ради чего мы осилили путь, –

Рождение? Смерть? Рождество, бесспорно, свершилось,

Мы тому очевидцы, сомнения нет. Но прежде рожденье и смерть

Мне такими различными представлялись. А это рожденье

Мученьем, агонией стало для нас, словно смерть, наша смерть.

И вот возвратились мы в наши края, в эти царства,

Но нет нам покоя и радости здесь, в лоне древнего завета,

В окружении чуждых людей, что вцепились в своих богов.

Я был бы рад другой смерти.

1927

II. ПЕСНЬ ДЛЯ СИМЕОНА

Господь, римские гиацинты раскрылись в вазах, и зимнее солнце

Как черепаха неспешно ползёт по снежным пригоркам;

Это время сурово и на уговоры не поддаётся,

Жизнь моя, этот свет, ждёт, когда погасит её ветер смерти,

И она, как линия на ладони моей, оборвётся.

Пыль в солнечных лучах, воспоминанья в закоулках

Ждут, когда их подхватит вихрь ледяной, что к долине смерти несётся.

Так пошли нам успокоенье.

Много лет я по этому граду слоняюсь,

Храня веру и твёрдость духа, довольствуясь малым,

На поклон отвечая поклоном, встречая почёт и уваженье.

Такого, чтоб дверь моя не отворилась пред гостем, ещё не бывало.

Но кто вспомнит мой дом, где поселятся чад моих чада,

Когда время скорби нагрянет?

Побегут козлиной тропой, и лисицы нора им прибежищем станет,

Когда время придёт спасаться от лиц и клинков чужеземцев.

Пока не настала пора тенёт, бичей, причитаний,

Пошли нам успокоенье.

Пока не нависла над нами гора безутешного горя и испытаний,

Покуда час материнской скорби не пробил,

Ныне, когда в самой смерти вершится рожденье,

Пусть Младенец тихим несказанным и несказанным Словом

Подарит Израиля утешенье, облегчит бремя страданий

Тому, кому восемьдесят и кто своё уже прожил.

Согласно твоему слову.

Они будут молиться Тебе и страдать за поколеньем поколенье,

Познают славу и осмеянье,

За светочем – светоч, по лестнице святости восхожденье.

Но меня не затронут эти мученья, экстазы и озаренья

Не для предсмертного зренья грядущее сиянье.

Пошли мне успокоенье.

(И меч пронзит твоё сердце,

Да, Твоё тоже).

Устал я от жизни своей и от жизней тех, кто придёт вслед за мной.

Умираю я смертью своей и смертями тех, кто умрёт вслед за мной.

Позволь же слуге твоему удалиться,

Узрев тобою дарованное спасенье.

1928

«Из самых рук Творца душа неискушённая»

Явилась в дольний мир огней изменчивых и шума,

Во тьму и свет, в тепло и холод, в сушь и сырость;

Меж ножек столов блуждая, под стульями ползая,

Поднимаясь и падая, жадная до игрушек и поцелуев,

Напирающая бесстрашно и вдруг, в один миг, устрашённая,

Ищущая прибежище на руках и коленях,

Обретающая подтверждение чуда и наслаждение

В ароматном великолепии Рождественской ёлки,

В порывах ветра, в солнечном свете и в рокоте моря;

Солнца блик разглядывает на мозаичном полу

И носится вокруг серебряного блюда;

Не разделяет действительное и грёзу,

Тасует игральные карты, королей и королев,

Верит деяниям магов и россказням прислуги.

О, тяжкое бремя мужающей души,

Что заблуждается и грешит все чаще день ото дня;

Из недели в неделю грешит и заблуждается всё чаще,

Вынужденная разрываться между «быть» и «казаться»,

Между волей и немощью, между сдержанностью и страстью.

Существования боль, опьянение грёз,

Сгорбившись, у окна сидит зыбкая тень

Над Encyclopaedia Britannica.

Душа неискушенной из рук времени выходит,

Нерешительной и эгоистичной, уродливой, увечной,

Неспособной ни двинуться вперед, ни отступить;

Она страшится жизни, отвергая её блага,

Не внемлет зову крови и не ведает отваги,

Тень тени собственной, блик, гаснущий во мраке

Кипы разрозненных бумаг в пыльной комнате оставляет,

Лишь в последнем причастии пробуждается и оживает.

Молись за Гутеррьес, одержимую скоростью и властью,

За Будена, разорванного на части,

За того счастливчика, что приручил удачу,

И за того, кто шёл своей единственной дорогой.

Молись за Флора, гончими затравленного в чаще,

Молись за нас ныне и в час нашего рожденья.

1929

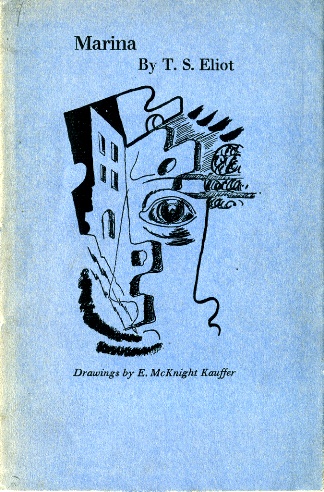

IV. МАРИНА

Эдвард МакНайт Кауффер. "Марина" .Т.С.Элиота.

1930. Обложка

Quis hic locus, quae

Regio, quae mundi plaga?

Что за моря берега и серые скалы и острова

Что за воды плещутся за кормой

И сосны аромат и пенье дрозда лесного в тумане

Что за образы возродились

О дочь моя.

Тот, кто пса клыки заостряет, разумеет

Смерть

Тот, кто славой павлиньей блистает, разумеет

Смерть

Тот, кто в хлеву довольства сидит, разумеет

Смерть

Тот, кто в звериное исступленье впадает, разумеет

Смерть

Стали неосязаемы, развеяны ветром,

Дыханием сосен и песней лесной в тумане,

Благодатью, распылённой здесь повсюду.

Что это за облик, то зыбкий, то ясный до боли,

Пульс, то слабеющий, сбивчивый, то нарастающий –

Дано или отдано? Дальше, чем звёзды, и ближе, чем очи

Шёпоты, смех еле слышный между листвой и спешащей стопой

В том сне, где все воды, сомкнувшись, несутся единой волной.

Бугшприт крошит лёд, от накала потрескалась краска.

Я это свершил, я забыл

И вспомнил.

От Июня к Сентябрю по волнам

Снаряжение износилось и парус прогнил.

Всё вершилось в неведенье, полуосознанно, мною самим наугад.

Течь дала обшивка, кажется, нужно смолить.

Эта форма, это лицо, эта жизнь,

Что живёт во времени, в мире помимо меня; отрекусь же

От жизни своей ради этой жизни, от речи во имя неизреченного.

Пробуждение, полуоткрыты уста, упование, новые корабли.

Что за моря берега и гранитные острова навстречу

моей груде брёвен,

И дрозд лесной, взывающий сквозь туман

Дочь моя

1930

Эдвард МакНайт Кауффер. "Марина" .Т.С.Элиота. 1930

V. КУЛЬТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЁЛКИ

Есть несколько вариантов отношения к празднованию Рождества,

Некоторые из них мы оставим без рассмотрения:

Социально-предписанный, вяло-отстранённый, сугубо коммерческий,

Неумеренно-буйный (пабы открыты до полуночи)

И ребяческий – что не следует путать с отношением ребёнка,

Для коего свеча есть звезда, а позолоченный ангел,

Расправивший крылья над самой верхушкой ёлки,

Не простое украшение, но ангел.

Рождественская ёлка для ребёнка – это чудо:

Пусть же дух чудесного его не покидает

В этот Праздник, воспринятый не просто, как повод;

Так, чтобы сияющий восторг, изумленье

От первой, в памяти запечатлевшейся Рождественской Ёлки,

Так, чтобы внезапная радость обладания новыми подарками

(Каждый со своим особенным и волнующим ароматом),

И ожидание гуся или индюшки,

И трепет предвкушения, когда стол накрывают,

Так, чтобы благоговение и веселье

Не были оттеснены последующим опытом,

В скуке, в рутине, в накопленной усталости,

В осознании своей смертности, в горьком понимании краха,

В лицемерной набожности вновь обращённых,

Которая может быть отравлена тщеславием и чванством,

Неугодна Богу и отталкивает ребёнка

(И в этой связи я также вспоминаю с благодарностью

Святую Люцию, её гимн и венец пламенеющий):

Так, чтобы в преддверие конца, в восьмидесятое Рождество

(Или любое другое, «восьмидесятое» в значении «последнее»)

Накопившиеся воспоминания о ежегодном душевном порыве

Могли быть переплавлены в великую радость,

Что, в свою очередь, может обернуться и великим страхом,

Ибо страх охватит душу любого,

Когда начало послужит нам напоминанием о финале,

А первое пришествие – о втором пришествии.

1954

[1] Душенька (лат.). В заглавии аллюзия на первую строку стихотворения, которым, по рассказу Элия Спартиана, император Адриан обратился перед смертью к своей душе: «Animula, vagula, blandula» («Душенька, беженка, неженка»).