Как в болезнь влюблены

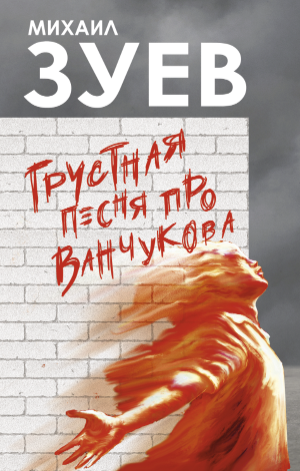

Михаил Зуев. Грустная песня про Ванчукова. - М.: АСТ, 2021. - Городская проза. - 768 с.

…Существует, как известно, два способа рассказывать «про жизнь». Описывающий по касательной, на бреющем, масштабно, но без особой детализации – в силу либо незнания подробностей, либо из желания не мельчить ради идеи. И второй, как раз дотошный. До того, что в каких-то временных форматах уже и невозможный, поскольку кто ж вам сегодня напишет о фильдекосе или перманенте? Вот и получается, что дело не в последних могиканах стиля, как в случае с Михаилом Зуевым и его «Грустной песней про Ванчукова», а в поставленной задаче. Слон или кит? Индейцы или вкус печенья, как у Пруста?

…Существует, как известно, два способа рассказывать «про жизнь». Описывающий по касательной, на бреющем, масштабно, но без особой детализации – в силу либо незнания подробностей, либо из желания не мельчить ради идеи. И второй, как раз дотошный. До того, что в каких-то временных форматах уже и невозможный, поскольку кто ж вам сегодня напишет о фильдекосе или перманенте? Вот и получается, что дело не в последних могиканах стиля, как в случае с Михаилом Зуевым и его «Грустной песней про Ванчукова», а в поставленной задаче. Слон или кит? Индейцы или вкус печенья, как у Пруста?

В частности, у Зуева, скорее всего второе. Его роман – о герое перестройки, московском враче, судьбу которого выстроили два поколения его семьи, задавшие тон, вправившие мозги, поставившие руку. Генетика, получается, стиля? Хотя, автор, конечно, против. «Я вовсе не считаю Ванчукова деградантом, отягощенным чем-то из области «генетических» причин неуспеха, - утверждает он в одном из интервью. - Напротив, он весьма успешен. Но при всем своем успехе он еще и этичен, что в те годы во многих «закоулках» окружающей жизни рассматривалось именно как отягчающее обстоятельство». Таким образом, «коллективное подсознательное» отменяется, и судьба героя строится по Ницше, модному у его бабушек, когда лишь воля движет солнце и светила? Но возможно ли такое, спросим себя, в истории, раскинувшейся во времени от Сталина до Горбачева, «где жильцы в эту общую жизнь как в болезнь влюблены», как напоминает в эпиграфе к роману Ольга Левская? Два поколения «строителей жизни» в семье героя Ольгерда Ванчукова, ведь, и выжили только потому, что у страны была потребность в них; был социальный заказ. А вот уже в случае их внука, живущего в «перестройку» и «лихие 90-е» направленность заказа сменилась, и каждый был волен хотеть чего угодно – все равно ничего не было.

При подобном подходе к поэтике текста почему-то считается, что «большой террор», «оттепель» — это все ярлыки, а вот герои – живые. Безусловно, под «ярлыками» – тоже жизнь, но ведь под ярмом! И это всегда накладывало отпечаток и на жизнь, и на прозу. Которую, заметим, каждый консервирует по-своему, поскольку наложить текст на тогдашнюю жизнь уже не получится – даже устная память, не говоря уже про документальную, искажает главное. Мелочи помнит, а почему Сталина любили, уже не уточнит. «Домысливать реально жившую и действовавшую в полный рост историческую личность, на мой взгляд, это путь, годный для написания литературного этюда в писательском институте, а вовсе не для романа — соглашается автор в одном из интервью, - кому нынче нужна еще одна развесистая клюква, когда кругом сплошь и рядом кустятся дикие ее плантации?..» Поэтому с «живыми» героям в романе легче – они ближе ко времени автора, и «Пинк Флойд» у них звучит куда увереннее, чем клятва пионера. Пускай даже это «Стена», вынесенная на обложку.

В романе вообще немало «примет времени». Словно избыточности детских впечатлений, где высокие деревья на поляне не вписывались в картину детства, а все остальное – мелкое, незаметное или незамеченное взрослыми – становилось проблемой вселенского масштаба. Например, пятка, «обструганная до липкой пахучей крови жёстким задником убогой двухрублёвой пары совнархозовских сандалет». Или хлопчатобумажные колготки тушинской фабрики, растягивавшиеся на коленях и морщившиеся на щиколотках. Коржик из буфета, «рассыпчатый, поджаристый, таял во рту, растворяясь в сладком кофе с молоком из гранёного горячего, чуть липкого стакана». Тарковский в кино по десять копеек, если хотите. В частности, «Андрей Рублев», поразивший героя-восьмиклассника на зимних каникулах. Ну, и покурить, ведь «Ява» от «пегаса» отличалась хорошим вкусом, «ахтамар» же брал понтовым видом пачки да чёрными фильтрами сигаретных гильз, хоть и вонял жжёным веником».

Из прочих увеселений - «советский плагиатный твист из рупоров торчащего поодаль несуразного сборища скрипучих аттракционов вперемешку со всенепременным визгом оседлавших качели-карусели граждан» и «хрипатый проигрыватель «аккорд» за девяносто девять рублей с двумя картонными колонками да доходяжный, опять же из комиссионки, двести первый бобинный «маяк»; его уже раз горелый, с перемотанными обмотками, мотор даже без музыки ревел громче дип-пёпловского «мэшин хэда». Пугачева, наконец. «Всё, кажется, вот маску я сниму, и этот мир изменится со мной…», — страдала в динамике радиоприёмника певица, по которой теперь, весною семьдесят шестого, все сошли с ума», - вспоминают в романе читавшие «Альтиста Данилова» и в шутку пририсовывавшие к названию сигарет CAMEL закорючку, превращавшую латинскую «L» в кириллическую «Ц».

Вспоминаются подобные детали оттого, что позади у главного героя – два поколения семьи, у которых «планов громадье» не позволяло размениваться на бытовые мелочи. И поэтому большую часть романа – а это сороковые-пятидесятые – автор все больше укрупняет, масштабирует, соответствуя эпохе и ее вышеупомянутому социальному заказу. «Для непосвящённого всё, что творилось за окном, пред- ставало хаосом. Опасным хаосом. Шум — гром — бух! — трах! Клубы серной тухлецой воняющего пара, столбы дыма; непрекращающаяся тошнящая сладковатая вонь аглофабрики; алчные сполохи багрянца в чревах гулких домн, протяжный сип мартенов; свистки маневровых «кукушек», тянущих упирающиеся хвосты покоцанных вагонеток по изъеденным рельсам на трухлявых шпалах; алчный лязг раскалённых прокатных станов; неотмываемая с торжественно-чеканных человеческих лиц жирная сажа; раскалённые хищные осы стальных искр, прогрызающие брезент роб; негнущиеся рукавицы, пудовые «пробивняки» в разбухших от натуги руках; острый, отрыжкой в нос отдающий вкус солёной газировки, наплёскиваемой ржавыми цеховыми водяными автоматами в обгрызенные мутные гранёные стаканы».

И на контрасте со всенародным подъемом – опостылевшая частная жизнь, семья, не совпадающая с идеалами, увлечениями, любовью, и принуждающая любить на стороне, заводить вторые семьи, а не любовниц, поскольку - ветераны, старая школа. При этом половина педсовета, отсидевшая в лагерях «политическими» за «правильный ленинизм», не решается ломать жизнь проштрафившемуся подростку, выгнав его из комсомола – за это голосуют как раз его ровесники, будущие карьеристы и функционеры. У старого поколения, и это убедительно показано в романе, таких гнилых кадров было намного меньше. И поэтому главный герой Ванчуков – далеко не худший вариант, он по крайней мере сохранил «родовое» лицо, принципы, моральность… Хоть и не особо жалуя и понимая родных, так и не научивших его любить. «Мать принесла с балкона торт. Отец открыл добытый где-то коллекционный грузинский коньяк. Ванчуков присел за стол, машинально закурил, тут же опомнился, потушил: «Прости, папа». Смотрел на родителей, задавал себе вопрос: «Вот, сколько им осталось?» И другой: «Вот — что после них останется?» Что останется в памяти? Торт? Коньяк?»

А что осталось после Ванчукова? Пресные семидесятые, голодные девяностые. Совместное с американцами предприятие, где он смог в отличие от многих остаться в профессии, лечить людей, по сюжету, не задалось… Грустная, конечно, песня, но она, согласимся, о главном.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы